【プロの眼】台湾映画界のプロ 西本有里

第2回 「台湾ニューシネマ」がもたらしたもの

台湾

皆さんこんにちは。前回は、日本統治時代から1980~90年代までの台湾映画の歴史と、台湾の映画興行の現状についてお話しました。今回は、商業ベースの映画作りから一線を画した作品が多く生み出された80~90年代の「台湾ニューシネマ」について、より詳しくレポート致します。

中影が2015年に発売したブルーレイのセット「臺灣新電影浪潮」。オムニバス映画『光陰的故事』(1982年)や『坊やの人形』(83年)などのデジタルリマスター版が含まれる

1970年に入り、「死滅した」と言われる状況に陥った台湾映画界。以前は絶大な人気を誇ったカンフー映画や、女性作家の瓊瑤(ケイヨウ)の恋愛映画に陰りが見え、瓊瑤は80年代初頭、映画の制作から完全に撤退してしまいます。また、与党・国民党が設立した映画制作会社の中央電影事業(中影)は、「愛国映画」と呼ばれる反日映画に巨額の制作費を投じましたが、興行は厳しく、赤字に苦しんでいました。

困窮していた中影は、国民党政府による「映画改革」の命を受けます。ニューヨーク帰りの作家、小野(シャオイエ)と脚本家の呉念真(後にホウ・シャオシェン映画の脚本家、映画監督としても名を馳せる)の意見を取り入れ、商業ベースの既定の映画作りや採算にとらわれず、新人監督を起用し、台湾の現実社会を描く新しいタイプの映画の制作に乗り出したのでした。これが、「台湾ニューシネマ」の幕開けとなるのです。

82年夏、エドワード・ヤンら新人監督4人の作品によるオムニバス映画『光陰的故事』が公開され、ムーブメントの序幕が切って落とされます。同作は「成長と歴史」をテーマに、一般市民のさりげない日常を描きつつ、写実的に台湾社会を切り取った作品として一定の評価を獲得しました。中影は引き続き台湾文学の潮流となっていた「郷土文学」作品の映画化を決定します。そのうちの一本であるホウ・シャオシェンら若手監督が撮ったオムニバス映画『坊やの人形』(83年)は口コミで評判となり、興行成績も良かったため、中影はその後も、監督や脚本家の個人的な思い出をリアルに描き、観客の共感を呼ぶ作品を積極的に制作するようになります。こうして台湾映画界では、映画会社主導というより、監督主義・作家主義の作品が多く発表される風潮が根付いていくのです。

また、政府当局が反体制運動を弾圧した美麗島事件(79年)以降、民主化運動が活発化し、蒋介石の息子である蒋経国総統、そして彼の死後、総統代行として後を引き継いだ李登輝氏が政治改革を推し進め、社会の自由化が進んでいたことも台湾ニューシネマを後押しする要因の一つとなりました。

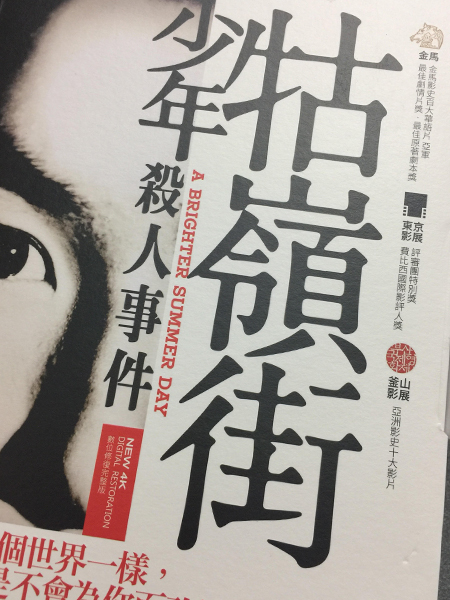

そして87年には、38年間という長きにわたった戒厳令がついに解かれます。国民党支配下の台湾で民衆への弾圧・虐殺の引き金となった「二・二八事件」など、これまでタブーとされてきた台湾の歴史の暗部を描いた作品が制作されるようになり、ホウ・シャオシェン監督の歴史叙事詩映画『悲情城市』(89年)が、世界三大映画際の一つであるベネチア国際映画祭でグランプリを獲得します。この受賞をきっかけに、台湾映画は一躍国際舞台で注目を集めることになるのです。その後もエドワード・ヤン監督の『牯嶺街少年殺人事件』(91年)、ホウ・シャオシェン監督の『戯夢人生』(93年)など、台湾の歴史を背景とした作品は、各国の映画祭で高い評価を受け、台湾映画は国際的に確固とした地位を築いていきます。

© 2000 PILI Multimedia Inc.

台湾の伝統芸能人形劇である「布袋劇」の映画『聖石傳説』(2000年)のポスター。同作は90〜2007年の期間中、興行収入が1億台湾元を超えた唯一の純台湾産映画で、日本でも02年にバンダイビジュアル配給で劇場公開された

しかし一方、台湾の大衆は娯楽性の高い香港映画にがっちり心を掴まれていました。台湾映画は賭博・犯罪をテーマとした映画やコメディー映画以外は「難解でアーティスティックな映画ばかり」だと倦厭(けんえん)され、観客の心は台湾映画から離れていました。投資企業も香港への投資を強化しており、台湾の映画産業はますます空洞化していきます。それ故、多くの台湾映画は政府が89年に開始した「補助金制度」を利用しての制作がメインとなってしまうのです。

台湾映画産業の商業的な意味でのどん底状態は長く続き、90〜2007年の期間中、ヒット作の興行収入基準とされる1億台湾元(約3億6,000万円)を超えた純台湾産映画は、台湾の伝統芸能人形劇である「布袋劇」の映画『聖石傳説』(00年)のみにとどまります。海外との合作作品では、台湾人監督アン・リーが撮った『グリーン・デスティニー』(00年)と『ラスト、コーション』(07年)がそれぞれ2億台湾元と2億8,000万元の興行成績をあげています。『グリーン・デスティニー』はアン・リーを世界的に有名にし、英語以外の言語で撮影された作品であるにもかかわらず、第73回アカデミー賞で4部門を受賞、ワイヤーアクション武侠映画を世界に知らしめることとなったエポックメーキングな作品です。

台湾ニューシネマは、台湾社会を俯瞰(ふかん)的に見つめ、描き出す才能豊かな映画人を多く輩出し、「台湾というこの土地に生きる台湾人のアイデンティティーを模索する」機会を台湾社会にもたらしたという意味で、大きな意義を持った運動だったと言えるでしょう。しかし一方で、商業的映画の衰退、台湾映画産業の空洞化を招いた側面もあることは事実です。

もし皆さんがこれら台湾ニューシネマに興味を抱かれたようでしたら、現在日本ではDVDやブルーレイが各種発売されているので、数本手に取って鑑賞して頂ければ、これほど嬉しいことはありません。私は故エドワード・ヤン監督の大ファンで、彼の『恐怖分子』(1986年)は特にオススメです。日常の何気ない瞬間を静謐(せいひつ)なショットで映し出し、その断片を重ね合わせて人の営みに潜む普遍的な危うさ・孤独・私欲を巧みに物語として構成していく――。都市・台北を描かせたらいまだ彼の右に出るものはいないと確信させてくれる一本です。

西本有里(にしもと・ゆり)